近日,工学部环境与材料工程学院朱路平博士在太阳能光电水分解光电极材料研究方面取得新进展,相关研究成果以“Three-DimensionalLupinus-like TiO2 Nanorod@Sn3O4 NanosheetHierarchical Heterostructured Arrays as Photoanode for EnhancedPhotoelectrochemical Performance”为题,全文发表在近期的国际一区期刊ACSApplied Materials & Interfaces(SCI影响因子为7.504)上(ACSApplied Materials & Interfaces2017,9(44),38537–38544)。

朱路平博士一直致力于环境功能材料的制备及其在催化、光电转换等领域的研究工作,并取得一定的研究成果(J.Phys. Chem. Solids., 2017, 107, 125-1306.RSCAdvances., 2016, 6, 2926-2934.ACS Appl. Mater. Inter., 2013, 5,12478.J. Chem. Soc. Dalton Trans., 2012, 41, 2959.)。光电催化分解水制氢是利用太阳能制备燃料的理想途径之一,近半个世纪以来,各国科学家们不懈努力,致力于发展高效、稳定的太阳能光电催化分解水体系。半导体光电阳极是影响制氢效率最关键的因素,光电阳极材料研究得最多的是TiO2。TiO2作为光电阳极,耐光腐蚀,化学稳定性好。而它禁带宽度大,只能吸收波长小于387nm的光子。为了提高太阳能制氢效率,需要发展宽光谱捕光的光电阳极,减少光生载流子之间的复合,以及提高载流子的寿命。

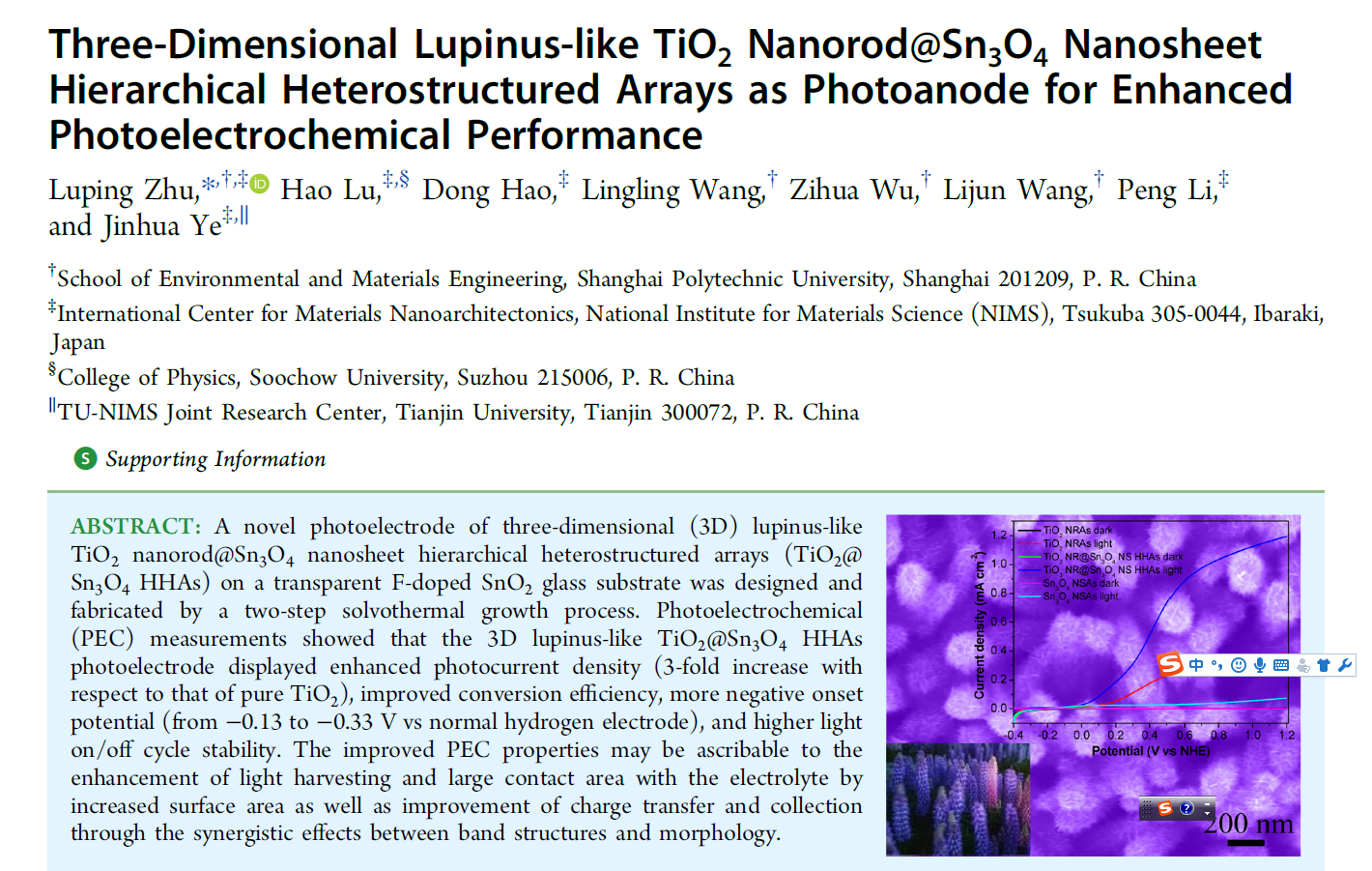

工学部朱路平博士在日本国立物质材料研究所世界顶级计划材料纳米结构学国际研究中心(WPI-MANA)、上海市自然科学基金项目和材料科学与工程校重点学科支持下,设计并制备出一种二氧化钛纳米棒@四氧化三锡纳米片三维分级异质结构的纳米阵列的新型光电阳极。研究发现,该光电阳极的吸收边大约在430nm,显示出明显的红移,在太阳光照射下,表现出较高的光电化学性能,其光电流密度达到1.05mA cm-2,是纯相氧化钛光电极的3倍多。研究表明,四氧化三锡和二氧化钛的复合,拓宽了光响应范围,提升了载流子的迁移率,减少光生电子-空穴之间的复合,同时,三维分级结构极大增加了光的捕获,提升了太阳光的利用率。这一研究结果对光电阳极的设计、制备和研发高性能太阳能光电催化分解水体系具有重要的指导意义。